Près de 60 % des décès dans le monde sont attribués à des affections chroniques, malgré des progrès majeurs en médecine. Certaines maladies, longtemps considérées comme inévitables, font désormais l’objet de programmes de dépistage ciblés, bouleversant la prise en charge traditionnelle.Les classifications médicales évoluent sans cesse, modifiant l’accès aux traitements et l’organisation des soins. Les protocoles de prévention et d’accompagnement s’adaptent en fonction de ces catégories, impactant directement la santé publique.

Pourquoi distinguer les différents types de maladies est essentiel pour votre santé

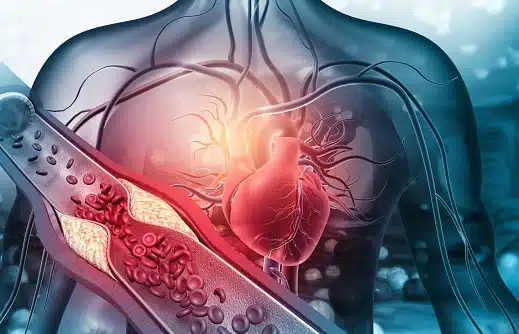

Pour classifier une maladie, il ne s’agit pas d’un simple exercice de vocabulaire. C’est le socle de l’action médicale, le point de départ du diagnostic, de la prévention au suivi, et du dialogue avec les soignants. En France, les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé sont sans appel : plus de 70 % des décès s’expliquent par des maladies chroniques. Le diabète de type 2, certains cancers, les maladies cardiovasculaires ou respiratoires avancent souvent en silence, insidieux, et demandent un accompagnement de longue haleine.

À l’inverse, les maladies infectieuses, générées par des agents pathogènes (virus, bactéries, parasites), frappent de façon brutale. Leur transmission fulgurante ne laisse pas de répit : vaccination, hygiène stricte et maîtrise des facteurs de risque restent les remparts les plus solides. L’expérience du Covid-19 a rappelé à quel point la vigilance collective est incontournable.

Reconnaître la catégorie d’une maladie, c’est adapter sa réaction, détecter les signaux précoces, communiquer efficacement avec les professionnels de santé, et anticiper les complications par des stratégies personnalisées. Santé publique France structure son action autour de cette distinction pour organiser ses campagnes et optimiser l’accès au diagnostic. Dans un contexte d’épidémies et de nouveaux risques sanitaires, cette approche organisée prend tout son sens.

Maladies infectieuses, chroniques et génétiques : comment les reconnaître au quotidien ?

Les maladies infectieuses se manifestent le plus souvent par des symptômes qui déferlent rapidement : fièvre, courbatures, toux, troubles digestifs. Le corps réagit sans tarder à l’intrusion d’un agent pathogène. Grippe, gastro-entérite ou infections respiratoires aiguës sont leurs formes les plus familières. Leur faculté à se transmettre vite fait du diagnostic un impératif.

Du côté des maladies chroniques, la progression est bien différente. Elles s’infiltrent lentement dans le quotidien : fatigue inexpliquée, essoufflement progressif, douleurs diffuses. On les confond souvent avec les conséquences du stress ou d’un rythme de vie soutenu. Pourtant, elles masquent parfois un cancer, un diabète de type 2 ou une maladie auto-immune. Agir tôt, c’est leur clouer le bec avant qu’elles ne dictent leur loi.

Les maladies génétiques, elles, s’inscrivent dans l’héritage. Certaines se révèlent dès le plus jeune âge, comme la mucoviscidose ou la drépanocytose ; d’autres, telles que la maladie de Huntington, n’apparaissent qu’à l’âge adulte. Lorsque des symptômes persistant sans cause évidente, des antécédents familiaux ou des signes atypiques surgissent, il faut explorer la piste héréditaire via un arbre généalogique et des analyses spécifiques.

Pour rendre tout ça plus lisible, retenez les repères suivants :

- Apparition brutale de symptômes et contagion : en général, il s’agit d’une maladie infectieuse.

- Symptômes installés, progression lente : une maladie chronique est à envisager.

- Antécédents dans la famille ou manifestations insolites : la composante génétique doit être explorée.

Cette différenciation oriente naturellement vers les bons interlocuteurs, du changement d’hygiène de vie à la prise en charge ultra-spécialisée.

Prévention et gestion : quelles stratégies adopter selon le type de maladie ?

Chaque type de maladie appelle des réactions spécifiques. Les maladies infectieuses imposent rigueur et anticipation : gestes barrières, vaccination, lavage de mains, dépistage en cas de doute. L’épidémiologie actuelle rappelle combien les échanges mondiaux accélèrent la circulation des virus et bactéries.

Pour limiter la poussée des maladies chroniques, la solution réside avant tout dans le mode de vie. Adopter une alimentation équilibrée, rester physiquement actif, limiter alcool et tabac, des actions concrètes qui réduisent nettement la survenue du diabète, de l’insuffisance rénale chronique ou de certains cancers. Les données de santé révèlent l’augmentation régulière de l’obésité et son lot de complications. Les traitements se poursuivent souvent durant des années, le tout piloté par un suivi médical renforcé et, de plus en plus, des actions d’éducation thérapeutique.

Pour les maladies génétiques, le dépistage précoce, parfois dès la naissance, est déterminant. Il s’accompagne systématiquement d’un accompagnement spécialisé, aussi bien pour les malades que pour leur famille. Une équipe pluridisciplinaire intervient : généticien, médecin traitant, spécialistes, mais aussi des psychologues pour aider à faire face à la réalité ou à l’angoisse liée à ces diagnostics.

De façon synthétique, voici les axes majeurs selon la catégorie de maladies :

- Pour les maladies infectieuses : vaccination, hygiène irréprochable et gestes barrières

- Pour les maladies chroniques : équilibre nutritionnel, activité physique, lutte contre les addictions

- Pour les maladies génétiques : dépistage ciblé, soins coordonnés, accompagnement psychologique

Où trouver des informations fiables et un accompagnement adapté en cas de doute

Trouver des repères face aux maladies infectieuses, chroniques ou génétiques demande du discernement. L’information ne manque pas, mais toutes les sources ne se valent pas. Privilégier les structures reconnues garantit l’accès à des données actualisées, validées par des experts. Les sites publics, les agences sanitaires nationales et internationales ainsi que les publications de référence délivrent des conseils clairs et vérifiés sur les risques, la prévention ou la prise en charge.

Lorsque les symptômes interpellent ou dévient de la norme, le premier réflexe reste la consultation auprès d’un médecin traitant. C’est lui qui, en fonction des situations, vous oriente vers un spécialiste, prescrit les examens appropriés ou propose un accompagnement psychologique. Certaines pathologies, maladies métaboliques héréditaires ou auto-immunes, réclament alors une coordination étroite au sein d’équipes hospitalières dédiées.

Pour compléter ce dispositif, des guides pratiques sont disponibles auprès des autorités sanitaires. Les associations de patients jouent aussi un rôle-clé en offrant écoute, partage d’expérience et conseils autour des traitements et démarches de soins. Toutefois, la méfiance reste de mise face à l’anarchie de certains forums ou à la diffusion d’informations non vérifiées sur internet.

Pour y voir plus clair et agir avec bon sens, voici les piliers à solliciter en priorité :

- Sites institutionnels et ressources officielles

- Médecin traitant, spécialistes hospitaliers

- Associations de patients

- Guides émis par les autorités sanitaires

La recherche médicale multiplie les projets pour mieux cerner l’influence du mode de vie, des facteurs héréditaires ou environnementaux sur la santé. Ces études ouvrent la voie à de nouvelles avancées, mais le réflexe d’exigence et de vigilance demeure la meilleure arme pour prendre soin de soi et des siens.

Trier les maladies, les comprendre et s’orienter en connaissance de cause, ce n’est plus un luxe. C’est la seule façon de rester maître de son parcours de santé. Le reste se joue entre lucidité et choix éclairés.