Un essoufflement soudain accompagné de douleurs thoraciques impose une réaction immédiate. Certains signaux disparaissent en quelques heures, d’autres persistent sans alerter, retardant parfois un diagnostic salvateur. Des symptômes mineurs peuvent annoncer une maladie grave, tandis que des manifestations spectaculaires ne traduisent qu’une affection bénigne.

L’écart entre la perception des signes et la réalité médicale complique l’identification des situations urgentes. Comprendre la diversité des signaux permet d’éviter des erreurs fréquentes et de reconnaître quand une consultation devient indispensable.

Reconnaître les signes : pourquoi c’est essentiel pour votre santé

Faire la différence entre un simple malaise passager et le symptôme révélateur d’une maladie ne coule pas de source. Le corps a sa manière bien à lui de faire passer le message : palpitations, fièvre, douleurs, essoufflement… La variété des signes cliniques complique l’interprétation, même pour une personne attentive à sa santé. Certains signaux passent presque inaperçus, alors qu’ils trahissent parfois une évolution silencieuse de la maladie. D’autres, plus spectaculaires, ne sont finalement pas si graves.

Le diagnostic médical s’appuie sur l’analyse minutieuse de ces multiples informations, guidé par l’expérience du médecin. Il s’agit alors de repérer les combinaisons de symptômes, leur ordre d’apparition, leur intensité, pour orienter l’enquête clinique. Parfois, un signe pathognomonique permet d’identifier sans détour l’affection en cause. Mais le plus souvent, c’est la somme des indices recueillis qui permet d’avancer dans la bonne direction.

Voici les différentes catégories de signaux à repérer, pour ne pas passer à côté d’une situation à surveiller de près :

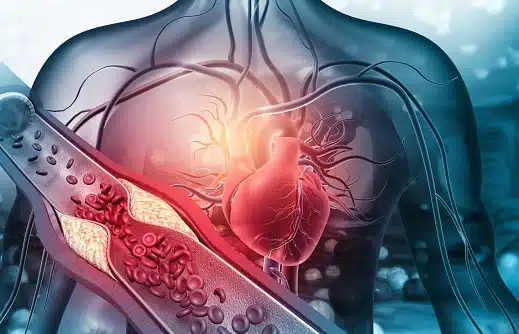

- Signes d’alerte : douleur thoracique brutale, perte de connaissance, difficulté à respirer

- Tableau clinique : fièvre persistante, amaigrissement, fatigue inexpliquée

- Symptômes atypiques : troubles digestifs, modification de l’état général, confusion

Identifier ces signaux améliore la prise en charge, accélère l’accès à la consultation et limite le risque de voir une maladie progresser sans surveillance. Grâce à un interrogatoire précis et à l’examen clinique, le médecin affine son analyse avant de demander des examens complémentaires. La description détaillée des signes maladie par la personne concernée reste la première étape pour orienter correctement la démarche médicale.

Symptômes, signaux d’alerte et évolution : comment distinguer ce qui doit inquiéter

Savoir reconnaître la différence entre un symptôme banal et un signal d’alarme demande une attention particulière. Face à une douleur inhabituelle, une fièvre persistante ou un changement soudain du comportement, il ne faut pas minimiser la situation. Le corps envoie parfois des alertes claires : perte d’appétit, amaigrissement inexpliqué, fatigue intense. Ces manifestations peuvent révéler un problème médical sous-jacent, tandis que d’autres désagréments, plus discrets, ne sont que passagers.

Quand consulter sans délai ?

Certains symptômes imposent de ne pas attendre pour demander un avis médical. Voici les situations qui doivent immédiatement faire réagir :

- Perte de connaissance ou confusion aiguë

- Douleur thoracique brutale, sensation d’oppression

- Essoufflement marqué ou difficultés respiratoires

- Perte d’intérêt brutale pour les tâches quotidiennes, modification du comportement

Quand un symptôme évolue rapidement, il faut redoubler de vigilance. Si la gêne devient trop forte pour continuer les activités habituelles, ou si l’état général se détériore, il est temps de consulter. De même, l’apparition simultanée de plusieurs signes, par exemple, fièvre et perte de poids, doit conduire à solliciter un médecin. À l’inverse, un symptôme ponctuel, sans conséquence sur la vie quotidienne, invite simplement à rester attentif sans s’alarmer.

La description précise de l’évolution des symptômes maladie et de leur impact dans la vie courante permet de transmettre au médecin des éléments concrets, utiles à une prise en charge adaptée.

Quels examens et démarches permettent d’établir un diagnostic fiable ?

Pour comprendre l’origine d’un symptôme, il faut avancer avec méthode. Tout commence par l’examen clinique, réalisé par le médecin généraliste ou un spécialiste. Interrogatoire détaillé, palpation, auscultation, observation : chaque étape vise à repérer les signes cliniques qui guideront la suite. Les professionnels de santé croisent les informations recueillies avec l’évolution des manifestations pour affiner leur hypothèse.

Si l’examen physique ne permet pas d’être sûr, des examens complémentaires sont réalisés : analyses de sang, imagerie médicale (radiographie, échographie, IRM). Leur finalité ? Écarter ou confirmer une suspicion, affiner le diagnostic maladie avec des données mesurables. Une prise de sang peut révéler une inflammation ou une infection, un scanner thoracique aide à comprendre une douleur inexpliquée, un électrocardiogramme vérifie une origine cardiaque.

Dans les situations complexes, demander un deuxième avis médical apporte un regard neuf. Les échanges entre professionnels, parfois facilités par des plateformes en ligne, améliorent la qualité de la décision. Le patient a tout intérêt à rassembler ses documents : comptes rendus, résultats d’imagerie, bilans sanguins. Cette organisation permet au praticien de disposer de toutes les informations essentielles pour poser le bon diagnostic.

Ce travail d’enquête s’appuie donc sur trois piliers : examen clinique, examens complémentaires ciblés et échanges entre spécialistes. C’est la seule voie pour parvenir à une réponse fiable et proposer la meilleure prise en charge.

Face à une urgence médicale : les réflexes à adopter sans attendre

Déceler une urgence médicale ne s’improvise pas. Il s’agit d’être attentif et d’agir vite, sans hésitation. Douleur thoracique brutale, perte de connaissance, difficulté à respirer, trouble soudain de la parole ou de la vision : chaque signe d’alerte impose une réaction immédiate. Le diagnostic rapide conditionne la prise en charge et la suite des événements pour le patient.

Arrêt cardiaque, accident vasculaire cérébral, réaction allergique sévère : dans ces situations, il faut contacter les secours sans perdre une seconde. Appelez le 15 (Samu) ou le 112, en communiquant clairement les symptômes constatés, l’âge et l’état de la personne. Restez en ligne et suivez les recommandations du régulateur, qui guide la conduite à tenir, du simple accompagnement à la mise en œuvre de gestes d’urgence.

Dans certains cas, la première réaction du témoin peut changer le cours des choses. Allongez la personne, vérifiez qu’elle respire bien, placez-la en position latérale de sécurité si besoin. Évitez de donner un médicament en l’absence d’un avis médical. La coordination avec les équipes de secours permettra de garantir une prise en charge optimale.

Pour agir efficacement face à une urgence, gardez à l’esprit ces conseils pratiques :

- Restez calme pour apaiser la personne en difficulté.

- Notez l’heure d’apparition des symptômes, une donnée clé pour le professionnel de santé.

- Rassemblez les documents médicaux utiles : traitements actuels, maladies chroniques connues.

Vitesse d’action, clarté des informations données, capacité à repérer les signaux d’alerte : ce sont ces réflexes simples qui font la différence, bien plus que la routine ou le suivi médical habituel. Face à l’imprévu, la préparation et la lucidité peuvent tout changer.