En France, la loi est claire, mais la réalité l’est beaucoup moins : plus d’un tiers des entreprises néglige encore le plan de prévention quand des sociétés extérieures interviennent sur leurs sites. La paperasse, diront certains. Mais derrière les formulaires, les contrôles de l’Inspection du travail mettent régulièrement en lumière des failles béantes dans l’évaluation des risques.

Au quotidien, les incompréhensions persistent : qui fait quoi, qui est responsable ? Donneurs d’ordre, prestataires, salariés se renvoient la balle. Le travail en commun, loin d’être une formalité, devient vite un terrain miné. Là où les rôles se chevauchent, les erreurs se multiplient, et les accidents suivent. Impossible, dans ces conditions, de faire l’impasse sur une méthode solide et partagée pour sécuriser chaque intervention.

Le plan de prévention : pourquoi est-il essentiel pour la sécurité au travail ?

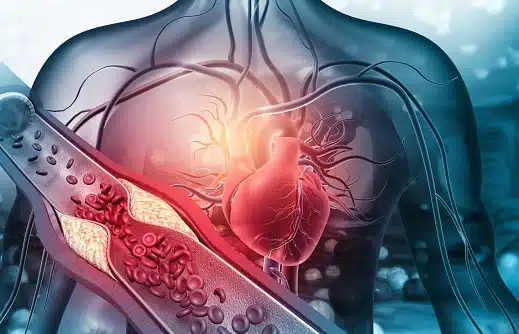

Le plan de prévention n’est pas une option. Dès que plusieurs entreprises se croisent sur un même chantier, il devient la pierre angulaire de la prévention des risques. Construction, maintenance, travaux techniques : autant d’occasions où les équipes se côtoient sans toujours se connaître. C’est souvent là, dans la méconnaissance des contraintes de l’autre ou le manque d’informations, que les dérapages surviennent.

Un plan de prévention construit avec sérieux permet de repérer, anticiper et contenir les risques propres à la coactivité. Plus qu’un document, c’est un véritable tableau de bord pour la santé et la sécurité des travailleurs. On y partage l’analyse des dangers, on y précise les mesures adaptées, chacun engageant sa responsabilité : donneurs d’ordre, prestataires, tous concernés. Le dialogue entre entreprises utilisatrices et extérieures devient impératif ; la loi le rappelle, le code du travail le cadre.

Les chiffres forcent à ouvrir les yeux : la coactivité alimente une part significative des accidents du travail et des maladies professionnelles. D’après l’INRS, dans l’industrie, près d’un accident sur cinq survient lors d’interventions par des entreprises extérieures. Un plan de prévention bien mené, c’est beaucoup moins d’incidents, et ceux qui surviennent sont moins graves.

Voici les points clés qui structurent ce dispositif :

- Identification des dangers spécifiques à chaque tâche

- Organisation des flux et des accès pour limiter les interactions à risque

- Formation ciblée et information des salariés sur les consignes de sécurité propres au site

La prévention ne se limite plus à de bonnes intentions affichées. Elle s’incarne dans des stratégies coordonnées, suivies, réajustées en continu. L’objectif : garantir, chaque jour, que tous les travailleurs rentrent chez eux en bonne santé.

Définition et cadre réglementaire du plan de prévention

Le plan de prévention s’impose dès qu’une entreprise extérieure intervient chez une entreprise utilisatrice, surtout lorsque l’activité présente des dangers particuliers. C’est un document formel, exigé par le code du travail et précisé par l’arrêté du 19 mars 1993 : dès que l’intervention dépasse les 400 heures annuelles, ou qu’elle figure parmi les travaux à risque, il doit être rédigé par écrit.

Sa mise en place repose sur une analyse croisée des risques professionnels propres à chaque activité et à l’environnement du site. Ce travail s’articule avec le DUERP, le document unique d’évaluation des risques professionnels, et s’aligne sur les principes définis par la réglementation. L’idée : repérer ce qui pourrait déraper, établir des mesures adaptées, organiser la gestion d’urgence en cas de besoin.

Inspection du travail, CARSAT, INRS : ces organismes interviennent pour conseiller, contrôler ou accompagner. L’élaboration du plan suppose de véritables échanges entre toutes les parties, afin que la prévention ne soit pas un simple copier-coller, mais réponde bien aux réalités du terrain.

Pour structurer cette démarche, plusieurs étapes sont incontournables :

- Identification des risques liés à la coactivité

- Détermination des mesures techniques et organisationnelles

- Information et formation des salariés intervenants

Documenter chaque étape garantit la fiabilité de la démarche : c’est une preuve de sérieux, mais aussi une protection si des litiges surgissent par la suite.

Quels sont les grands principes à respecter pour prévenir les risques professionnels ?

Un plan de prévention solide s’appuie sur des principes éprouvés et affinés au fil des ans. Tout commence par une évaluation rigoureuse des risques professionnels, une étape incontournable, formalisée dans le DUERP. Cette analyse ne se contente pas d’un survol : elle plonge dans la réalité du terrain, scrute le site, les activités, le croisement des intervenants.

Vient ensuite le choix des mesures : supprimer le risque si possible, sinon privilégier les équipements collectifs avant tout recours à la protection individuelle. L’INRS insiste sur un point : la formation et l’information font toute la différence. Un salarié qui connaît les bons gestes, qui sait où sont les dangers, devient un acteur actif de la prévention.

Une organisation efficace ne laisse rien au hasard : elle documente, communique, suit ses actions. Affichages, réunions, consignes écrites : tout ce qui facilite la circulation de l’information renforce la robustesse du dispositif. Les plans d’action et leur suivi ne restent pas figés : ils s’ajustent en fonction des retours du terrain, des audits, des indicateurs de performance.

Le numérique change la donne. De nombreuses entreprises utilisent aujourd’hui des logiciels de gestion HSE pour centraliser leurs données, piloter le plan de prévention et déclencher des alertes automatiques. Cette transformation, saluée par l’INRS, permet de repérer plus vite les failles et de réagir avant qu’un incident ne survienne.

Rôles et responsabilités : qui intervient dans l’élaboration et l’application du plan de prévention ?

Mettre en place un plan de prévention, c’est une affaire collective. Plusieurs acteurs s’y engagent, chacun avec ses responsabilités. L’entreprise utilisatrice définit le cadre, repère les risques spécifiques à ses installations et fixe les modalités d’accès ou d’intervention. L’entreprise extérieure, de son côté, doit protéger ses salariés et ajuster ses méthodes de travail aux contraintes du site.

Avant le lancement de tout chantier risqué, une inspection commune préalable s’impose. C’est un temps d’analyse et d’échanges, où responsables des deux entreprises passent en revue les postes, les modes opératoires, les zones à coactivité. Les mesures décidées sont ensuite formalisées dans le plan.

La réussite du dispositif repose aussi sur la vigilance collective. Le CSE, comité social et économique, apporte sa connaissance du terrain, interroge les choix techniques, participe au suivi des actions de prévention. Le médecin du travail veille à l’adéquation des postes avec la santé des salariés, tandis que le responsable HSE orchestre la coordination, la mise en œuvre et le suivi du plan.

Des partenaires institutionnels comme l’INRS, la CARSAT ou l’Inspection du travail peuvent intervenir à chaque étape : ils conseillent, aident à lever les blocages, contrôlent l’application des règles. Au final, chaque intervenant, du chef d’équipe au salarié, a son rôle à jouer pour ancrer la prévention dans le quotidien et en faire un réflexe partagé.

Un plan de prévention solide, ce n’est pas qu’un dossier à ranger au fond d’un tiroir. C’est la garantie que, demain, chaque intervention se déroule sans drame, que le dialogue reste ouvert, et que la sécurité ne dépend pas du hasard mais d’une organisation réfléchie et vivante.