Les classements d’audience bouleversent les repères : en 2025, le médecin qui occupe le devant de la scène n’est pas nécessairement celui qui signe le plus d’ordonnances, mais celui dont le visage s’affiche sur tous les écrans. Les réseaux sociaux et les plateaux télévisés ont redéfini la notoriété médicale, reléguant l’anonymat des cabinets au second plan.

Pourquoi certains médecins deviennent-ils des figures emblématiques de la santé en France ?

En France, la notoriété d’un médecin le plus connu ne se façonne plus dans le secret d’un bloc opératoire ou d’un amphithéâtre d’université. Aujourd’hui, c’est dans l’espace public, là où l’actualité percute le quotidien, que les médecins s’imposent. Michel Cymes, Marina Carrère d’Encausse, Jimmy Mohamed : ces noms émergent bien au-delà des établissements médicaux, portés par leur présence sur France Télévisions, France Info et leurs réseaux sociaux.

Leur force ? Ils rendent la médecine claire et directe, sans jamais négliger l’exigence scientifique. Après les crises sanitaires récentes, la population a cherché des repères, des visages capables d’expliquer, de rassurer, de prévenir. Leurs chroniques et prises de parole trouvent écho à l’échelle nationale, redéfinissant ce qu’on attend d’un médecin public.

Pour comprendre cette notoriété nouvelle, il faut considérer plusieurs attributs fondamentaux :

- Accessibilité : ces docteurs adaptent leur langage, que ce soit pour des patients lambda ou des confrères expérimentés.

- Réactivité : ils interviennent à la moindre actualité sanitaire, soit pour signaler une épidémie, soit pour décrypter un débat.

- Légitimité : leur parcours en milieu hospitalier ou universitaire, souvent à la pointe dans leur discipline, assoit leur crédibilité.

Ce n’est donc pas un hasard si la société française se fie de plus en plus à ces médecins capables de conjuguer expertise, clarté et visibilité. Prenez Marina Carrère d’Encausse : elle poursuit une activité clinique et assume une large exposition médiatique, dessinant un nouveau modèle qui séduit bien au-delà du pays.

Michel Cymes, Jimmy Mohamed : des parcours inspirants au service de la santé publique

Michel Cymes a une trajectoire à part. ORL à l’origine, il s’impose dans les années 2000 sur les ondes puis à la télévision. Sa voix sur France Inter, ses interventions à la télévision : il tranche par sa franchise et sa pédagogie, loin des discours aseptisés. Au fil des années, il s’impose comme le médecin le plus connu du pays, une référence pour beaucoup, y compris hors du champ médical.

Jimmy Mohamed incarne toute une nouvelle génération. Médecin généraliste, il débute sur RTL avant de s’installer durablement à la radio. Sa marque de fabrique ? Un discours franc, accessible, jamais élitiste. Il privilégie l’écoute et l’explication, misant sur la proximité avec l’auditoire. Grâce à eux, l’éducation à la santé et la diffusion d’une véritable culture générale médicale prennent leur place dans le débat contemporain.

Quelques marqueurs attestent de leur impact :

- France Inter et RTL ont mis ces professionnels au contact d’un très large public, bien au-delà de la sphère des patients ou des professionnels de santé.

- Leur style associe rigueur scientifique et simplicité, à rebours d’un monde saturé de repères flous et d’anxiété sanitaire.

Ce nouveau dialogue entre médecins et public renouvelle en profondeur le paysage de la santé : Michel Cymes et Jimmy Mohamed, chacun à sa manière, rendent la médecine plus accessible, plus concrète et plus humaine.

L’influence des médecins médiatiques sur la perception de la santé par le grand public

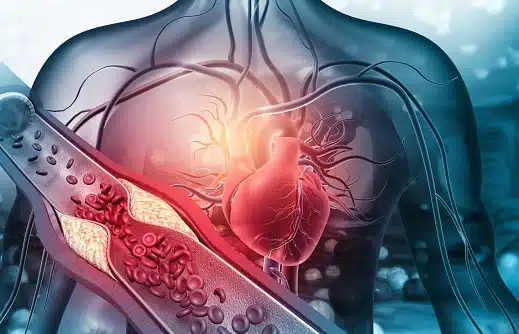

À l’heure où les informations déferlent en continu, ces médecins participent à redéfinir notre rapport à la santé et au savoir scientifique. Michel Cymes, en particulier, s’est établi en référence d’une médecine à la fois exigeante et ouverte à tous. Finie la hiérarchie verticale : désormais, le public veut comprendre ce qui se joue derrière chaque actualité, qu’il s’agisse de cancer ou de sujets d’actualité internationale dont l’écho résonne jusqu’aux questions de santé publique.

Leur capacité d’analyse leur permet de faire le lien entre actes médicaux et enjeux de société. Progressivement, leur statut évolue : ils ne se limitent plus à expliquer, ils préviennent, alertent, mettent en garde contre la désinformation. À titre d’exemple, leur engagement constant sur l’importance de consommer des fruits et légumes ou de surveiller l’exposition à certains polluants influence directement les comportements individuels et, parfois, influe sur les orientations politiques nationales.

Cette parole traverse les frontières. Les médecins français font désormais entendre leur voix en Europe, et jusqu’à l’étranger. Ancrés dans la preuve scientifique, ils s’érigent en remparts face à la rumeur et à la fausse information. Leur vigilance et leur pédagogie occupent un espace central sur la scène médiatique.

Ce que leur notoriété change pour l’information et la prévention en 2025

En 2025, la notoriété des médecins médiatiques façonne directement la diffusion de l’information médicale et les campagnes de prévention. Leur parole pèse dans une société qui exige des explications précises et accessibles. Michel Cymes, Marina Carrère d’Encausse, Jimmy Mohamed, entre autres, ne se contentent pas de commenter : ils animent et structurent le débat. Ils ouvrent largement des sujets comme le numerus clausus ou la pénurie de médecins généralistes, qui voudraient sinon rester confinés au cercle des experts.

Trois axes majeurs illustrent ce tournant :

- La pédagogie : traduire les études de médecine, le fonctionnement de l’internat ou la réforme du système en langage clair et compréhensible pour tous.

- La vigilance : repérer et déconstruire la désinformation, notamment lors d’épisodes de crise ou à l’apparition de nouveaux traitements.

- L’effet levier sur la prévention : rappeler avec force la nécessité de consulter régulièrement, de se faire dépister et d’adopter des réflexes de santé au quotidien.

Du micro de France Inter, aux plateaux de France Télévisions, en passant par les émissions sur RTL, cet écho touche toute la France, des villes aux campagnes, et s’adresse autant aux futurs médecins qu’au plus large public. Les praticiens les plus médiatisés deviennent des repères dans un brouhaha d’informations parfois contradictoires.

Leur rôle n’est pas seulement d’informer : à force de répétition, ils transforment durablement les habitudes de santé. L’accès aux soins, la question des vocations médicales, la réflexion sur la démographie médicale s’invitent dans le débat collectif. Chacun commence à s’interroger : quelle médecine voulons-nous demain ? Quels relais choisir pour porter l’éducation à la santé ?

L’époque n’attend plus le diagnostic du premier venu. La notoriété se mue en levier, et la santé publique s’écrit désormais autant sur les ondes que dans les consultations. Dans ce paysage mouvant, impossible de prédire qui incarnera demain le nouveau visage du médecin le plus connu : la scène reste ouverte, l’histoire se poursuit.