Un protocole spécifique interdit l’administration de certains médicaments par voie orale lors des dernières heures de vie, même en cas d’habitude antérieure. Pourtant, la douleur ne disparaît jamais des priorités. L’accès à des dispositifs adaptés reste inégal selon les établissements et les régions.

Des écarts notables persistent dans la formation continue des soignants, malgré les recommandations officielles. L’accompagnement optimal suppose une coordination rigoureuse, des ajustements constants et une vigilance accrue face aux imprévus.

Soins palliatifs : comprendre leur rôle essentiel en fin de vie

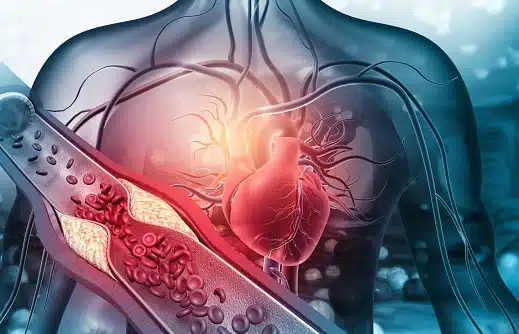

Les soins palliatifs sont là pour préserver la qualité de vie des personnes atteintes de maladies potentiellement mortelles. Loin de se limiter à traiter la douleur, ils s’appuient sur une approche complète, attentive aux besoins d’ordre physique, psychosocial et spirituel. La famille, souvent bouleversée face à la maladie, reçoit elle aussi un accompagnement dédié. Le droit aux soins palliatifs est reconnu légalement en France, mais son application reste très variable selon les ressources et la localisation des équipes hospitalières.

Au fil de l’évolution de la maladie, les professionnels réajustent sans cesse les traitements pour apaiser les symptômes, diminuer l’angoisse et accompagner la fin de vie. Cette démarche s’appuie sur une évaluation constante, ainsi qu’un dialogue ouvert entre le patient et ses proches. Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 40 millions de personnes auraient besoin chaque année de soins palliatifs dans le monde, mais seule la moitié y accède réellement.

Pour mieux cerner les piliers de cette approche, voici les principes clés qui guident les équipes :

- Accompagnement individualisé : chaque patient bénéficie d’une prise en charge qui respecte ses attentes et ses valeurs personnelles.

- Pluridisciplinarité : infirmiers, médecins, psychologues et intervenants spirituels conjuguent leurs compétences pour faire face à la complexité des situations.

- Soutien des proches : la famille reçoit un espace d’écoute et des conseils pour traverser cette période difficile.

La hausse de la demande de soins palliatifs soulève de véritables questions sur la politique de santé publique nationale, qui peine à garantir un accès équitable sur l’ensemble du territoire. Sur le terrain, les professionnels réclament des moyens adaptés pour pouvoir offrir ces soins avec humanité et efficacité.

Quels sont les besoins spécifiques des patients en phase terminale ?

La phase terminale d’une maladie grave fait surgir une multitude de besoins, souvent complexes, qui évoluent au fil du temps. La qualité de vie ne se résume pas à l’absence de douleur physique. Elle implique la gestion de symptômes comme la dyspnée, les nausées ou une fatigue extrême qui pèsent lourd sur le quotidien. Adapter précisément le traitement et anticiper les complications restent des priorités, afin d’éviter les crises qui risqueraient d’aggraver la détresse psychologique.

Sur le plan émotionnel, l’isolement et la peur s’invitent trop souvent au chevet des patients, qu’ils soient adultes ou enfants. L’écoute active, la présence humaine, la reconnaissance de la souffrance contribuent à apaiser. Il faut également porter une attention particulière à la façon de communiquer : expliquer la situation, respecter les volontés, accompagner la perte d’autonomie.

Pour illustrer les besoins qui se manifestent dans cette période, voici les aspects à considérer prioritairement :

- Besoins d’ordre physique : soulagement de la douleur, gestion des symptômes, confort corporel.

- Besoins psychosociaux : accompagnement moral, sentiment de sécurité, maintien du lien avec les proches.

- Besoins spirituels : respect des convictions, recherche de sens, possibilité de rituels personnalisés.

Pour les familles confrontées à la maladie, un accompagnement attentif et des informations précises évitent de se retrouver dépassé par la situation. Identifier tôt les souffrances et évaluer régulièrement les besoins permet d’ajuster l’aide apportée, sans basculer dans l’acharnement thérapeutique ou la négligence. La préservation de la dignité du patient guide chaque décision, chaque intervention.

Conseils pratiques pour une prise en charge infirmière humaine et efficace

La stratégie infirmière auprès d’un patient en fin de vie demande autant de rigueur technique que d’attention à l’humain. Dès les premiers signes, il s’agit d’évaluer minutieusement la douleur, d’adapter les traitements, de prévenir les complications : chaque geste s’inscrit dans une dynamique de gestion efficace et de respect. Les soignants le savent : c’est en prêtant l’oreille au ressenti du patient qu’on affine la prise en charge.

L’anticipation structure chaque intervention. Il faut identifier rapidement les signes de détresse, coordonner les actions avec l’équipe pluridisciplinaire, informer la famille sur la situation et les possibilités thérapeutiques. Un dialogue franc entre soignants, patients et proches limite les malentendus et fluidifie le parcours de soins.

Pour agir de façon cohérente et respectueuse, voici les axes concrets à privilégier :

- Évaluation régulière de la douleur et des autres symptômes : ajustez les protocoles en fonction de l’évolution clinique.

- Gestion rigoureuse du confort : surveillez la position, l’hydratation, l’état de la peau et des muqueuses, adaptez les soins quotidiens.

- Accompagnement psychosocial : instaurez un climat de confiance, valorisez la parole du patient, soutenez la famille dans cette épreuve.

Reconnaître les besoins dès leur apparition, coopérer avec les autres professionnels, soigner la qualité des transmissions écrites ou orales : tous ces éléments rendent le parcours plus fluide. Privilégiez les échanges brefs mais fréquents, restez disponible, adaptez l’accompagnement au contexte de chaque patient. La réussite d’une stratégie infirmière repose sur la cohérence des actions et le respect inébranlable de la dignité de la personne.

Ressources et accompagnement : vers qui se tourner pour un soutien adapté ?

La stratégie infirmière en soins palliatifs s’appuie sur tout un éventail de ressources et de dispositifs d’appui construits pour répondre à la diversité des besoins. Aux côtés des équipes mobiles de soins palliatifs, présentes dans la majorité des établissements, on retrouve des réseaux territoriaux et des associations qui complètent ce maillage. L’accompagnement ne se limite pas à l’aspect médical, il englobe aussi un soutien psychologique, social et spirituel.

Dans la pratique, l’accès à des services spécialisés favorise la coordination entre médecins, infirmiers, psychologues, assistantes sociales, mais aussi la collaboration avec des bénévoles formés. Ces derniers, présents notamment à domicile, apportent écoute, présence rassurante et aide logistique. La coopération avec les acteurs médico-sociaux assure la continuité du suivi lors des retours à domicile ou lors de passages en institution.

Voici les principales ressources mobilisables pour un accompagnement à la hauteur des besoins :

- Équipes mobiles de soins palliatifs : interventions en établissement ou à domicile, appui aux soignants, évaluation globale de la situation.

- Plateformes d’appui : orientation, coordination du parcours, informations sur les droits des patients.

- Associations et bénévoles : accompagnement humain, soutien aux proches, relais dans la période qui suit le décès.

La disponibilité de ces ressources dépend du territoire. Les professionnels peuvent faire appel aux dispositifs nationaux, aux plateformes régionales ou au tissu associatif pour adapter la prise en charge et éviter que patients et familles ne restent seuls face à la maladie.

À l’heure où chaque détail compte, la stratégie infirmière peut devenir ce fil solide qui relie la technique à l’humain, la précision à la tendresse. Et si demain, chaque patient en fin de vie trouvait enfin sur sa route une équipe assez soudée pour tenir la promesse d’une fin digne ?