En France, certains vaccins sont obligatoires pour accéder à la collectivité, mais d’autres restent seulement recommandés malgré leur efficacité prouvée pour limiter la propagation de maladies infectieuses. L’apparition régulière de foyers épidémiques dans des populations insuffisamment couvertes démontre les conséquences directes d’une couverture vaccinale incomplète.

Des disparités persistent selon les régions et les classes d’âge, entraînant des risques inégaux pour la santé publique. L’équilibre entre protection individuelle et responsabilité collective soulève des enjeux majeurs en matière de prévention et de solidarité.

La vaccination, un enjeu collectif pour la santé publique

La vaccination n’est pas une affaire strictement personnelle. En France, chaque politique vaccinale s’inscrit dans une logique partagée, guidée par les autorités sanitaires et adaptée à l’évolution des besoins. Dès que la couverture vaccinale prend de l’ampleur, la circulation des agents infectieux ralentit, ce qui offre un véritable bouclier aux plus fragiles. Les tout-petits, les personnes âgées, et celles déjà affaiblies par la maladie en bénéficient en première ligne.

L’Organisation mondiale de la santé fixe la barre haut sur les taux de couverture vaccinale à atteindre pour contrer la rougeole, les oreillons ou la rubéole. Pourtant, la réalité française n’est pas uniforme : certaines régions restent en retrait, et la porte reste ouverte à des épisodes épidémiques.

Le calendrier vaccinal agit comme une boussole, toujours ajustée aux dernières données épidémiologiques et avancées scientifiques. Il structure la politique de santé publique et guide l’application ou l’assouplissement des obligations vaccinales selon chaque contexte.

En France, la politique vaccinale avance sur trois fronts : prévenir, surveiller, responsabiliser. Les collectivités, qu’il s’agisse d’écoles ou de crèches, sont aux avant-postes pour garantir à tous l’accès au vaccin et barrer la route à l’émergence de nouveaux foyers infectieux.

Pourquoi la protection individuelle ne suffit-elle pas ?

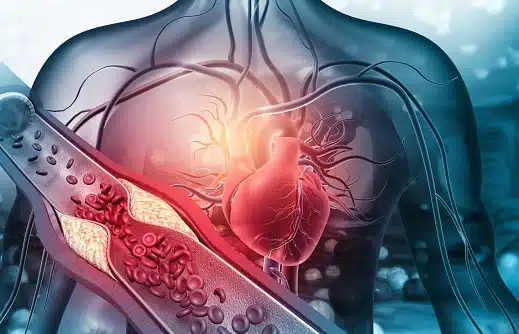

Se faire vacciner protège d’abord soi-même. Mais face à des maladies contagieuses, cette armure individuelle se révèle vite trop fine, surtout dans des environnements où les contacts foisonnent. D’un individu à l’autre, la réponse immunitaire diffère, et certains restent à la merci du virus, même vaccinés.

C’est là que l’immunité de groupe entre en scène. Quand la majorité est protégée, le virus circule moins, ce qui réduit le risque d’exposition, y compris pour ceux qui ne peuvent pas recevoir le vaccin : nouveau-nés, personnes immunodéprimées. L’ANSM rappelle régulièrement qu’empiler les protections individuelles ne suffit pas à faire chuter l’incidence des infections graves sur un territoire.

Voici ce qu’il faut retenir sur la portée collective de la vaccination :

- Le bénéfice individuel s’accompagne d’un effet collectif, véritable moteur pour freiner les épidémies.

- La politique vaccinale repose sur cette dynamique pour organiser les campagnes, en lien avec les agences régionales de santé (ARS).

Prenons la rougeole : si la couverture vaccinale n’atteint pas 95 %, la maladie continue de circuler. Maintenir ce seuil élevé, c’est offrir un rempart aux plus fragiles et faire reculer le nombre d’infections dans la collectivité. La vaccination, loin de se limiter à une démarche individuelle, devient ainsi un socle de solidarité pour tout le groupe.

Limiter la propagation des maladies : comment la vaccination agit concrètement

La vaccination demeure l’un des outils les plus puissants pour contenir la propagation des maladies infectieuses dans les collectivités. Le mécanisme est limpide : plus la population est vaccinée, moins les agents pathogènes trouvent d’opportunités pour circuler. À l’école ou à la crèche, les enfants jouent un rôle central dans cette chaîne de transmission. Leur vaccination agit comme un filet de sécurité pour les personnes vulnérables, notamment les adultes à risque ou ceux dont le système immunitaire est affaibli.

Aujourd’hui en France, la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche atteint des sommets grâce à une stratégie publique déterminée et à la vigilance de l’Agence nationale de sécurité du médicament. Avec l’essor du carnet de vaccination électronique, le suivi devient plus efficace, surtout chez les plus jeunes, et le calendrier vaccinal reste à jour.

Voici deux exemples concrets des bénéfices produits par une vaccination généralisée :

- Chez les enfants de moins de cinq ans, les infections invasives à pneumocoque ont diminué de plus de 60 % en dix ans grâce à la vaccination.

- La diffusion du Haemophilus influenzae type b a nettement reculé dans les crèches et écoles, évitant ainsi de nombreuses flambées.

La vaccination cible aussi les professionnels de santé, véritables maillons clés pour empêcher l’introduction et la dissémination de maladies dans les structures de soins ou d’accueil. Du côté de l’information, le service « Vaccination Info Service » met à disposition des ressources fiables à destination des familles et des médecins, un appui solide pour renforcer la confiance envers la politique vaccinale.

Réfléchir ensemble à l’avenir : vers une responsabilité partagée face à la vaccination

En France, la politique vaccinale repose sur un principe pivot : la responsabilité collective. La liberté individuelle reste une valeur cardinale, mais la nécessité de protéger l’ensemble du groupe appelle à une réflexion commune. Les doutes qui entourent la vaccination et la montée des réticences posent un défi de taille : comment maintenir une couverture vaccinale suffisante pour défendre l’intérêt collectif ?

La pandémie de COVID-19 et l’arrivée des vaccins à ARN messager ont mis en lumière la tension entre la décision individuelle et la sécurité du plus grand nombre. Les agences régionales de santé ont multiplié les initiatives pour instaurer un dialogue ouvert, appuyé sur des données solides autour du bénéfice-risque. Aujourd’hui, la sécurité des médicaments et produits de santé se joue aussi sur le terrain de la transparence et de la surveillance continue, une démarche qui nourrit une confiance précieuse dans le système.

Pour surmonter la réticence vaccinale, tout se joue dans la confiance. Les débats s’organisent autour de la place donnée à la contrainte face à l’adhésion volontaire. Beaucoup plaident pour une pédagogie renouvelée, reposant sur l’écoute et la construction commune des choix. Les professionnels de santé tiennent ici un rôle-clé : expliquer, accompagner, parfois rassurer, pour que la vaccination reste un acte réfléchi, compris et partagé.

Voici les axes à mettre en avant pour renforcer l’adhésion collective :

- S’appuyer sur une information claire, étayée par la science

- Encourager la coopération entre autorités sanitaires et citoyens

- Valoriser les initiatives locales, adaptées aux spécificités de chaque population

La politique vaccinale en France trace désormais la voie d’une action plus participative. La responsabilité ne se résume plus à un acte solitaire, mais s’inscrit dans une dynamique collective, où chaque geste compte pour dessiner un avenir plus sûr pour tous.