En France, une alliance matrimoniale avec une personne de nationalité taïwanaise entraîne des obligations alimentaires spécifiques, soumises à des cadres juridiques distincts selon le lieu de résidence et la nationalité des membres de la famille. Les droits et devoirs des brus et des gendres peuvent différer selon la législation française ou taïwanaise, avec parfois des obligations croisées et des priorités hiérarchisées dans le soutien familial.

Certains avantages, notamment en matière de rapprochement familial, d’accès aux aides sociales ou de reconnaissance de la filiation, dépendent de la compréhension précise des règles en vigueur. Les familles mixtes doivent donc composer avec des normes parfois contradictoires, nécessitant une gestion attentive des attentes et des obligations de chaque partie.

Familles franco-taïwanaises : des alliances riches en échanges et en découvertes

Dans une famille, la connexion entre une mère et son enfant ne s’arrête pas à un simple transfert de nutriments. Alimentation, contact, perception sonore, émotions : tout participe à l’élaboration de liens d’une finesse extrême, bien avant la naissance. De Paris à Taipei, ces échanges sensoriels et émotionnels forment la base d’une vie commune, influençant durablement la relation parents-enfant. Le fœtus, perméable à ce qui se joue à l’extérieur, reçoit ces signaux à travers le corps maternel dès les premiers mois.

L’haptonomie, discipline très répandue en France, permet au père de s’impliquer concrètement, dès la grossesse, par le biais du toucher. Grâce à elle, bien des futurs papas trouvent leur place bien avant la première tétée. De son côté, la sophrologie vient soutenir la mère, l’aidant à canaliser le flot émotionnel et à traverser plus sereinement les bouleversements de la grossesse. Ces méthodes, qu’on adopte d’un bout à l’autre du globe, nourrissent une harmonie durable et profonde dans la famille.

La pratique du peau à peau dès la naissance intensifie encore le lien parents-enfant, stimulant la production d’ocytocine, l’hormone qui scelle l’attachement. Les émotions vécues par la mère, elles aussi, modèlent le développement du fœtus, les hormones traversant le placenta comme autant de messagers silencieux. Les avancées scientifiques l’affirment : le fœtus ne partage pas le repas de sa mère au sens strict, mais il absorbe, à son propre rythme, les signaux physiologiques et émotionnels transmis tout au long de la gestation.

Quelles obligations alimentaires pour les familles mixtes ? Entre droit français et traditions taïwanaises

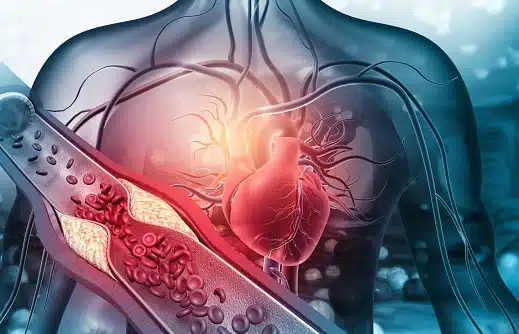

Le passage des nutriments entre la mère et son futur enfant ne se limite jamais à une transmission brute du contenu de l’assiette. Le placenta agit comme un filtre sophistiqué, orchestrant l’arrivée des macronutriments,glucides, protéines, lipides,et des micronutriments comme les vitamines et minéraux. Chacun de ces éléments a sa mission précise dans la construction et la croissance du fœtus.

Voici la façon dont chaque nutriment contribue à ce développement :

- Les glucides, après transformation en glucose, offrent au fœtus l’essentiel de son énergie.

- Les protéines maternelles, une fois converties en acides aminés, servent de briques pour façonner les tissus du bébé.

- Les lipides sont fragmentés par le placenta pour fournir acides gras et hormones stéroïdes, deux piliers de la croissance.

Le besoin accru en vitamines B9 et D, calcium, fer, iode, magnésium s’explique par la vitesse à laquelle le fœtus se développe. Lorsque l’alimentation de la mère ne suffit plus, le fœtus puise dans ses réserves, exposant parfois la mère à des carences, notamment sur le plan osseux ou sanguin.

En France, la loi encadre clairement l’obligation alimentaire à l’intérieur de la famille. À Taïwan, la tradition veut que la cuisine familiale prenne soin de la santé de la mère et de son futur enfant, avec des plats spécialement conçus pour soutenir la grossesse. La préparation des repas devient alors un acte chargé de sens, chaque ingrédient étant sélectionné pour ses qualités nutritives ou symboliques. Ce savant mélange de droit et de rituels culinaires façonne la vie quotidienne des familles franco-taïwanaises, qui avancent sans cesse entre héritage culturel et adaptation.

Brus et gendres : un rôle clé dans l’harmonie et la transmission familiale

Au sein des familles, notamment franco-taïwanaises, la place des brus et gendres se révèle centrale. Leur rôle dépasse la simple gestion de la vie courante ou l’éducation des enfants. Ils deviennent de véritables piliers, notamment durant la grossesse, pour soutenir la mère et renforcer les liens qui se tissent autour du futur enfant.

La relation mère-enfant se construit à travers une multitude de gestes et d’attentions,alimentation, contact, sons, émotions. Mais la présence du père ou du gendre, au sein d’une famille élargie, apporte une dynamique supplémentaire. L’haptonomie, par exemple, permet au coparent de s’investir dans le dialogue prénatal, à travers le toucher et la parole. La sophrologie accompagne la mère, créant une atmosphère apaisée, propice au bon développement du fœtus.

Certaines pratiques, comme le peau à peau après la naissance, montrent à quel point la famille élargie peut s’impliquer dans la création du lien parents-enfant. Le soutien apporté à la mère, qu’il vienne du conjoint, de la belle-famille ou d’autres proches, influence les émotions maternelles et, par ricochet, le développement même du fœtus. Ce cercle vertueux, nourri par l’engagement des brus et gendres, donne tout son sens à la transmission intergénérationnelle.

Conseils pratiques pour une gestion sereine des différences culturelles au quotidien

Le goût du futur bébé commence à s’affiner dès le troisième mois de grossesse. Dès la douzième semaine, ses bourgeons gustatifs se développent et il perçoit les saveurs qui traversent le liquide amniotique. Celui-ci, influencé par l’alimentation maternelle, offre au fœtus une première palette de saveurs qui le prépare à la diversité du monde extérieur.

Dans les familles franco-taïwanaises, les traditions alimentaires diffèrent parfois radicalement. Le riz et les bouillons voisinent avec le pain et les fromages. Pour trouver un équilibre, il est judicieux de multiplier les moments de partage autour de la table et d’alterner les plats issus de chaque culture. Cette diversité ne profite pas qu’aux adultes : le fœtus lui-même, déjà, commence à façonner ses préférences gustatives selon le régime alimentaire de sa mère.

Voici quelques idées concrètes pour intégrer ces différences de manière harmonieuse :

- Variez les recettes pour exposer le futur enfant à une large gamme de saveurs.

- Respectez les envies de la mère, sans perdre de vue l’équilibre nutritionnel.

- Partagez avec les aînés l’intérêt de cette diversité : les saveurs du liquide amniotique marquent le début d’une initiation sensorielle.

L’odorat du fœtus se développe quant à lui vers le septième mois. Les molécules aromatiques franchissent la barrière placentaire et participent à cette première expérience sensorielle. Composer avec les différences, c’est aussi créer un terrain commun, invisible mais déterminant, pour le futur univers sensoriel de l’enfant. La famille n’attend pas la naissance pour tisser ces liens : ils se construisent, jour après jour, dès la grossesse.