Changer la fréquence des repas bouleverse la régulation hormonale et la gestion de l’énergie corporelle. Plusieurs études récentes remettent en cause l’idée que manger toutes les trois heures optimise le métabolisme. Pourtant, certaines recommandations officielles persistent à défendre cette approche, malgré des résultats contradictoires sur la perte de poids et la santé métabolique.

Les partisans du jeûne intermittent invoquent une meilleure flexibilité métabolique, des marqueurs inflammatoires plus bas et une réduction du risque de diabète. D’autres soulignent le risque de fringales, de fonte musculaire ou de troubles du comportement alimentaire. Les données scientifiques peinent à départager ces deux stratégies.

Comprendre les différences entre jeûne intermittent et repas fréquents

Derrière le terme jeûne intermittent, la recherche scientifique regroupe plusieurs protocoles : de la fenêtre alimentaire resserrée sur 8 ou 10 heures (time restricted feeding), à l’alternance de jours de jeûne et de jours d’alimentation classique (alternate day fasting), sans oublier la fasting mimicking diet. Ces méthodes ont toutes un point commun : elles instaurent des périodes de restriction, suivies de phases où l’on mange normalement, sans imposer de limite constante sur l’apport calorique.

À l’inverse, la méthode des repas toutes les 3 heures recommande de fractionner ses apports sur la journée, avec l’objectif de garder une glycémie stable et d’anticiper la faim. Cette stratégie repose sur la restriction énergétique continue : une réduction calorique modérée, mais maintenue jour après jour, pour miser sur une perte de poids progressive.

| Stratégie | Organisation des repas | Objectif |

|---|---|---|

| Jeûne intermittent | Fenêtre alimentaire limitée (8-10 h) ou alternance jours jeûnés/normaux | Restriction calorique intermittente |

| Repas fréquents | Repas toutes les 3 heures | Restriction calorique continue |

Les grandes synthèses scientifiques, méta-analyses, revues systématiques, apportent une certitude : qu’il s’agisse de jeûne intermittent ou de repas fréquents, les deux méthodes mènent à une perte de poids réelle. Impossible, donc, de proclamer un vainqueur universel sur la balance. Mais c’est sur la dimension personnelle que tout se joue : capacité à tenir sur la durée, compatibilité avec le quotidien, adaptation aux contraintes sociales et professionnelles. Un jeûne intermittent en 8/16 n’impose pas les mêmes ajustements qu’un jeûne alterné ou qu’une alimentation fractionnée au cordeau.

La restriction intermittente provoque souvent une réduction naturelle de l’apport calorique, sans obsession du calcul. À l’opposé, la méthode des repas toutes les 3 heures réclame anticipation et discipline pour ne pas dépasser la dose. Les effets secondaires, eux, varient : fatigue, irritabilité, troubles digestifs peuvent surgir, mais ils se manifestent différemment selon la stratégie adoptée et la capacité d’adaptation de chacun.

Pourquoi le jeûne intermittent séduit de plus en plus ?

Le jeûne intermittent attire d’abord par la liberté qu’il offre : on s’épargne le casse-tête du calcul permanent, on gagne en simplicité. Restreindre ses prises alimentaires à une tranche horaire, huit heures, par exemple, libère l’esprit. Plus besoin de vivre au rythme des alarmes pour ne pas rater un encas ou un déjeuner.

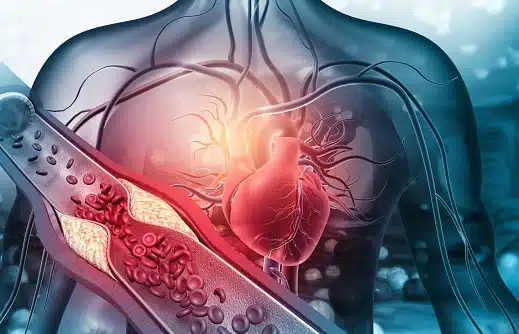

Mais l’attrait ne s’arrête pas à l’aspect pratique. Les études cliniques récentes mettent en avant des bénéfices concrets : meilleure sensibilité à l’insuline, régulation plus fine de la glycémie, réduction du tissu adipeux. Les résultats sur le poids sont similaires à ceux obtenus par la restriction continue, mais certaines pistes vont plus loin : l’autophagie, ce mécanisme de recyclage des cellules, pourrait être boostée par le jeûne et ouvrir la voie à des perspectives sur la longévité.

Côté vécu, beaucoup rapportent des effets positifs : un regain d’énergie, une digestion plus légère, une sensation mentale de plus grande clarté. Les fringales s’amenuisent pour certains, d’autres notent une meilleure écoute de la faim et une nouvelle relation à la nourriture.

Voici quelques arguments qui reviennent souvent chez ceux qui ont adopté le jeûne intermittent :

- Fenêtre alimentaire adaptable selon le rythme de vie

- Résultats soutenus par la recherche clinique (Clin Nutr, Ageing Research Reviews)

- Impacts mesurés sur le système digestif et la gestion de l’énergie

Cette adaptabilité explique largement pourquoi la méthode séduit autant, notamment dans les enquêtes qui mesurent la fidélité à long terme à un mode d’alimentation.

Les bénéfices et limites de chaque approche alimentaire

Le jeûne intermittent s’est imposé comme une méthode moderne de restriction calorique, largement étudiée pour son effet sur la perte de poids. Les grandes revues publiées dans des journaux de référence (New England Journal of Medicine, pour n’en citer qu’un) sont concordantes : réduction de la masse adipeuse, préservation de la masse musculaire (si l’apport en protéines est respecté) et amélioration de certains marqueurs cardiovasculaires. Il offre aussi une meilleure sensibilité à l’insuline, ce qui intéresse tout particulièrement les personnes à risque de diabète de type 2.

Mais tout n’est pas rose. En restreignant la fenêtre alimentaire, on peut manquer de certains micronutriments, surtout si l’alimentation n’est pas variée. Chez des personnes fragiles ou prédisposées, des troubles alimentaires ou des épisodes de fatigue peuvent survenir, surtout lors de la phase d’adaptation.

À l’opposé, la stratégie des repas toutes les 3 heures vise l’équilibre : maintien de l’énergie, prévention des coups de barre, soutien de la masse maigre. Cette méthode a longtemps fait recette chez les sportifs ou ceux qui veulent perdre du poids sans à-coups. Pourtant, la recherche tempère l’enthousiasme : multiplier les repas n’accélère pas nécessairement la perte de poids ni ne protège systématiquement contre les troubles métaboliques.

Pour résumer l’essentiel, voici ce qu’il faut retenir sur les deux options :

- Jeûne intermittent : perte de masse grasse, gains métaboliques, mais attention à l’équilibre nutritionnel.

- Repas fréquents : stabilité de l’apport, prévention de la faim, mais aucun avantage net démontré pour la perte de poids.

La stratégie alimentaire doit donc être pensée en fonction du profil, des besoins et du contexte de chaque individu, sans écarter l’avis d’un professionnel pour les personnes présentant des vulnérabilités.

Comment choisir la stratégie adaptée à son mode de vie ?

Le choix d’une méthode alimentaire ne se fait ni au hasard, ni sur la base d’un effet de mode. Ce qui compte, c’est l’adéquation avec le mode de vie : contraintes professionnelles, rythme familial, composition corporelle, niveau d’activité physique. Un travail posté, une pratique sportive intense ou des horaires irréguliers imposent des adaptations spécifiques.

Le jeûne intermittent, sous ses différentes variantes (16/8, 5:2, time-restricted feeding), séduit ceux qui préfèrent concentrer leurs apports sur une tranche horaire précise. Idéal pour ceux qui ressentent une satiété suffisante après des repas copieux, ou qui souhaitent réduire le nombre de prises alimentaires sur la journée. L’absence de petit-déjeuner ou le saut du dîner peuvent parfaitement convenir à certains, mais pour d’autres, cela génère des pertes d’attention ou des fringales nocturnes difficiles à apprivoiser.

À l’inverse, l’approche des repas toutes les 3 heures rassure ceux qui ont besoin de répartir leur apport énergétique, par exemple en cas de pratique sportive exigeante ou de journées longues. Cette méthode aide à stabiliser la faim et s’insère bien dans des rythmes fractionnés. Seul bémol : elle peut compliquer la gestion des repas en société ou alourdir la logistique du quotidien.

Pour vous aider à identifier la méthode la plus cohérente avec votre mode de vie, voici les principaux critères à considérer :

- Jeûne intermittent : privilégiez cette option si les périodes sans prise alimentaire ne vous posent pas problème, si votre emploi du temps le permet, et si vous aspirez à une certaine flexibilité.

- Repas fréquents : optez pour cette méthode si la faim perturbe votre concentration, si vos besoins énergétiques doivent être étalés, ou si votre activité physique l’impose.

Dans tous les cas, le choix d’une pratique alimentaire doit se conjuguer avec une alimentation équilibrée, l’écoute des signaux corporels, une bonne hydratation, et l’avis d’un professionnel de santé dès lors qu’il existe une pathologie ou un besoin spécifique. Au-delà des modes, la nuance prime : la meilleure stratégie reste celle que l’on parvient à tenir, sans sacrifier ni la santé, ni la qualité de vie. Entre horloge interne et contraintes du réel, chacun trace sa route, un repas à la fois.