Marcher 10 000 fois par jour n’a rien d’une vérité gravée dans le marbre scientifique. Ce chiffre, devenu mantra de la santé publique, s’est imposé partout, des publicités aux montres connectées, sans véritable fondement médical. Derrière cette cible universelle, une réalité discrète se faufile : chaque pas ne mesure pas la même distance. Sexe, taille, âge… tout concourt à faire varier le compte en kilomètres.

Un adulte lambda parcourt généralement entre 6,5 et 8 kilomètres pour franchir ce cap mythique. Mais la magie de la marche ne se trouve pas dans le simple total affiché : c’est la régularité, l’intensité et la capacité d’adaptation qui font la différence sur la santé. Chacun a son seuil, ses limites, ses besoins, et la marche, loin d’être un sport à la performance, se décline à l’infini.

Pourquoi 10 000 pas sont devenus la référence pour la santé

Impossible de passer à côté : 10 000 pas par jour s’est imposé sur la plupart des podomètres et applications du quotidien. Pourtant, tout commence par une intuition, dans les années 1960, quand le physiologiste japonais Yoshiro Hatano cherche à endiguer la sédentarité de ses compatriotes. Il calcule qu’en effectuant 10 000 pas, on compense l’apport énergétique d’une vie moderne plus statique. La société Yamasa en profite pour commercialiser le manpo-kei, un compteur de 10 000 pas, et la routine démarre.

Le charme de ce chiffre ne se dément pas : facile à retenir, rassurant, il donne à chacun un objectif simple à suivre. Pourtant, les experts ne se contentent pas d’un seuil universel. Les institutions de santé, comme l’Organisation mondiale de la santé, préfèrent recommander 150 minutes d’activité physique modérée par semaine, la marche restant une des façons les plus directes d’y parvenir. Transformer des minutes d’effort en nombre de pas, c’est faire fi de toutes les nuances du mouvement et de l’effort personnel.

Si la formule séduit, c’est qu’elle structure le challenge et fait office de repère clair. Rien d’étonnant à ce que beaucoup y adhèrent sans réserve. Pour autant, la recherche pointe sur la personnalisation : il s’agit d’adapter son objectif à ses propres besoins et à ses contraintes. Le chiffre est tenace, mais la vraie réussite reste individuelle, façonnée par chaque rythme de vie, chaque histoire personnelle.

À combien de kilomètres correspondent réellement 10 000 pas ?

La conversion des pas en kilomètres interpelle : quel parcours cela représente-t-il vraiment ? En réalité, tout repose sur la longueur de la foulée qui varie selon la taille, le sexe et le rythme de marche de chacun. En règle générale, la longueur d’un pas oscille entre 60 et 80 centimètres pour un adulte.

En faisant le calcul, 10 000 pas correspondent le plus souvent à 6 à 8 kilomètres parcourus. Un petit gabarit et une personne plus grande n’aligneront pas la même distance au compteur, même en avançant de concert. Pour affiner ce chiffre, mesurer le nombre de pas réalisés sur dix mètres puis faire une moyenne donne un résultat ajusté à sa morphologie.

Pour se repérer, il faut aussi prendre en compte le temps nécessaire : marcher pendant 1h30 à 2h à un rythme modéré couvre généralement ce seuil symbolique. Découper ce volume en plusieurs promenades ou tout faire d’un bloc, à chacun de s’adapter.

Quelques repères concrets permettent d’associer plus facilement nombre de pas et distance parcourue :

- 6 000 à 8 000 pas : environ 4 à 6 km

- 10 000 pas : entre 6 et 8 km

Pas question de figer ces conversions dans le granit : la relation entre kilomètres et longueur de foulée change d’une personne à l’autre, mais elle aide à donner du sens au nombre inscrit sur son podomètre. Ce n’est pas la somme de pas qui compte, mais bien la réalité du chemin accompli chaque jour.

Adapter le nombre de pas à son mode de vie : conseils pratiques et repères

La marche quotidienne s’inscrit différemment selon le rythme, les envies et les contraintes de chacun. Fixer la barre à 10 000 pas ne devrait pas devenir une pression de groupe. De multiples études montrent qu’en réalité, atteindre 6 000 à 8 000 pas par jour suffit déjà à faire baisser le risque de maladies chroniques, notamment cardiovasculaires. Autre levier : l’intensité. Une marche rapide accroît clairement les bénéfices par rapport à une simple balade tranquille.

La technologie joue un rôle nouveau : applications mobiles et podomètres transforment chaque déplacement en score affiché, donnent des repères, motivent à poursuivre. Beaucoup, à travers ces outils, cherchent surtout à réduire la sédentarité : prendre les escaliers, marcher pendant la pause méridienne, multiplier les petites distances à pied, ces stratégies, mises bout à bout, transforment peu à peu la routine.

Pour donner une idée de la diversité des situations : la communauté amish effectue au fil de la journée entre 14 000 et 18 000 pas, reflet d’une vie bien plus active que la moyenne. La plupart des adultes, eux, tournent autour de 5 000 pas : un contraste frappant avec les recommandations pour rester en forme et éviter la prise de risque. Quant aux enfants de 6 ans, leur vitalité les mène parfois à l’équivalent d’un marathon quotidien, ce qui démontre que l’activité physique fait naturellement partie de la vie dès le plus jeune âge. Facile d’accès, la marche permet, à tous les âges, de retrouver un rythme physique régulier et d’entretenir aussi bien sa santé cardiovasculaire que son moral.

Marcher chaque jour : des bénéfices concrets pour le corps et l’esprit

La marche quotidienne dépasse de loin le simple geste de brûler des calories pour mincir. Les bénéfices, eux, se jouent sur plusieurs tableaux. Selon le cardiologue Martin Juneau, franchir la barre des 10 000 pas, ce qui représente en moyenne 6 à 8 kilomètres selon la longueur de la foulée, correspond à une dépense de 300 à 400 calories. Ce coup de pouce aide à stabiliser le poids, mais aussi à prévenir l’hypertension et le diabète de type 2.

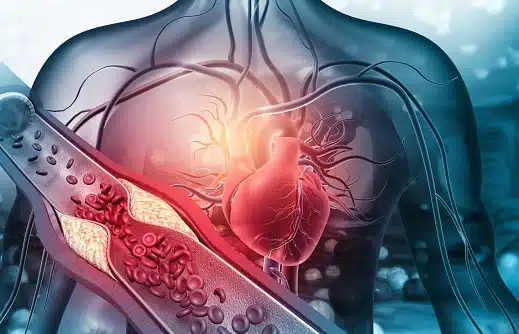

Du côté du système cardiovasculaire, marcher régulièrement soutient l’endurance, stimule la circulation et permet de conserver la masse musculaire, notamment au niveau des jambes. Christian Daulouède, médecin du sport, insiste sur la capacité de cette discipline à protéger autonomie et mobilité en avançant en âge.

L’effet agit aussi sur le mental : marcher active les mécanismes du bien-être, stimule la production d’endorphines, apaise le stress et contribue à une meilleure santé psychique. Plusieurs recherches soulignent même une diminution du risque de dépression chez celles et ceux qui intègrent la marche dans leur routine. Adaptable et ouverte à tous, cette activité convient aussi bien aux personnes atteintes d’arthrose, d’Alzheimer, ou à tout âge adulte, la marche dynamique permettant de rester actif et de préserver ses capacités.

Pour résumer de façon concrète, la marche agit sur plusieurs fronts :

- Améliore la santé cardiaque et la circulation sanguine

- Contribue à la gestion du poids et augmente la dépense énergétique

- Diminue le stress et participe à la prévention des troubles de l’humeur

- Renforce la musculature et aide à préserver la mobilité

Chaque pas répété dessine un parcours vers davantage de vitalité. Au fond, marcher, c’est avancer sur sa propre trajectoire, et, au fil du chemin, offrir au corps comme à l’esprit une perspective nouvelle.